L’observation de la cryosphère, cet univers glacé de la Terre où l’eau se fige en glace, joue un rôle crucial pour la science et notre société.

Le Centre National d’Études Spatiales est un acteur clé dans cette exploration, grâce à ses missions d’observation de la Terre qui contribuent à l’acquisition de données vitales pour comprendre l’évolution de la cryosphère.

Mais qu’englobe exactement la cryosphère ? Comment s’effectue sa mesure ? Quelles données avons-nous à disposition aujourd’hui, et quelles perspectives offrent-elles pour mieux appréhender et agir sur les écosystèmes de notre planète ?

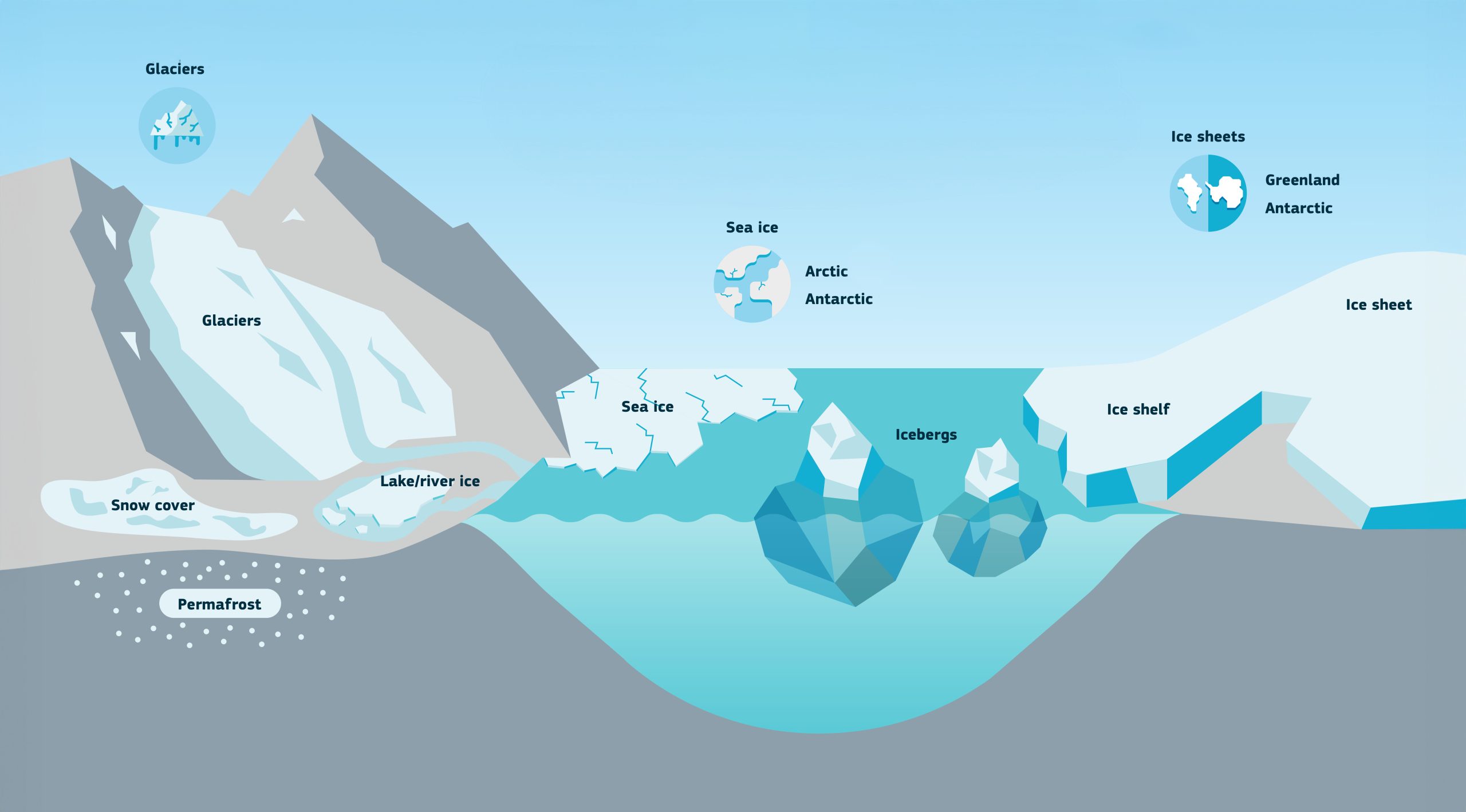

La cryosphère, c’est quoi ?

La cryosphère est la partie de la Terre où l’eau se trouve sous forme solide, principalement sous la forme de glace. Elle englobe les régions du globe où la température est suffisamment basse pour que l’eau gèle, que ce soit à la surface (sur les continents et les océans) ou sous terre (dans le permafrost).

Les composants de la cryosphère

La couverture neigeuse

Il s’agit de la neige qui recouvre la surface terrestre, que ce soit de manière saisonnière ou permanente. La couverture neigeuse joue un rôle essentiel dans la réflexion de la lumière solaire, contribuant ainsi à maintenir des températures plus froides dans les régions enneigées et à réguler les cycles de l’eau.

La glace des lacs et des rivières

Les lacs et les rivières gelés représentent une partie importante de la cryosphère. Lorsque l’eau liquide gèle en hiver, elle forme une couche de glace qui peut influencer la vie aquatique, les activités humaines et les conditions météorologiques locales.

Les glaciers

Les glaciers sont de vastes masses de glace en mouvement qui se forment dans les montagnes ou les régions polaires. Ils résultent de l’accumulation de neige sur de nombreuses années, qui se transforme en glace. Les glaciers sont importants car ils stockent de l’eau douce et influencent le niveau des cours d’eau.

La banquise

La banquise est composée de glace de mer qui se forme à la surface de l’océan dans les régions polaires. Elle varie en taille au fil des saisons, s’étendant en hiver et se réduisant en été. La banquise joue un rôle crucial dans la régulation du climat en réfléchissant la lumière solaire.

La calotte polaire

Les calottes polaires, comme la calotte glaciaire du Groenland et celle de l’Antarctique, sont d’immenses nappes de glace qui recouvrent des terres continentales. Elles contiennent une grande quantité d’eau douce et ont un impact significatif sur le niveau de la mer.

La plateforme de glace

Les plateformes de glace sont d’énormes masses de glace flottant à la surface de l’océan, souvent à la lisière des calottes glaciaires ou des glaciers. Elles jouent un rôle dans la stabilisation des glaciers de l’Antarctique et de l’Arctique.

Le pergélisol (« sol gelé » ou « permafrost »)

Le pergélisol est un sol qui reste gelé pendant au moins deux ans consécutifs. Il se trouve dans les régions froides, comme l’Arctique et les régions subarctiques. Le dégel du pergélisol a des implications sur les écosystèmes, les infrastructures et le climat.

Il s’agit de la neige qui recouvre la surface terrestre, que ce soit de manière saisonnière ou permanente. La couverture neigeuse joue un rôle essentiel dans la réflexion de la lumière solaire, contribuant ainsi à maintenir des températures plus froides dans les régions enneigées et à réguler les cycles de l’eau.

Les mesures utiles de la cryosphère

Le couvert neigeux

Le couvert neigeux fait référence à la superficie terrestre couverte de neige, que ce soit temporaire ou permanent.

Objectifs de la mesure

Les mesures du couvert neigeux permettent de suivre la répartition spatiale et saisonnière de la neige, ce qui est crucial pour la gestion de l’eau douce, le suivi des conditions météorologiques, et la prévention des catastrophes telles que les avalanches.

Méthodes utilisées

Imagerie satellite, télédétection par micro-ondes, mesures au sol, modèles numériques, radars, observations visuelles…

Missions concernées

SARAL (Satellite with ARgos and ALtika), Sentinel-1, Megha-Tropiques, SWOT, Pléiades, Spot, Jason,…

La dérive des icebergs

Cette mesure concerne l’étude du mouvement des immenses morceaux de glace sur l’océan, détachés des glaciers.

Objectifs de la mesure

Le suivi de la dérive des icebergs est essentiel pour la navigation, la sécurité maritime et la prévision des trajectoires de ces masses de glace potentiellement dangereuses.

Méthodes utilisées

Balises GPS, imagerie satellitaire, radar, systèmes de suivi par satellite, simulation numérique.

Missions concernées

SWOT, CryoSat-2

La vitesse d’écoulement

La vitesse d’écoulement se réfère à la vitesse à laquelle la glace, en particulier les glaciers, se déplace.

Objectifs de la mesure

Les mesures de la vitesse d’écoulement aident à comprendre la dynamique des glaciers, à prédire les risques de glissements de terrain et à évaluer les conséquences de la fonte des glaciers sur l’élévation du niveau de la mer.

Méthodes utilisées

Marqueurs GPS, interférométrie radar, photographie aérienne, mesures in situ, modélisation numérique.

Missions concernées

Sentinel-1, CryoSat-2, SWOT

La distribution des épaisseurs de glace

Cette mesure cartographie l’épaisseur de la glace sur les calottes glaciaires, les banquises et les glaciers.

Objectifs de la mesure

Les données sur la distribution des épaisseurs de glace sont cruciales pour estimer les volumes de glace, le bilan de masse et les taux de fonte.

Indicateurs utilisés

Épaisseur de la glace, variations temporelles, répartition spatiale, densité de la glace, évolution de l’épaisseur de la glace au fil des saisons, influence sur l’écoulement.

Missions concernées

SWOT, CryoSat-2, Sentinel-3.

Le changement d’altitude des glaciers

Cette mesure implique la surveillance de l’évolution de l’altitude des glaciers au fil du temps.

Objectifs de la mesure

Les glaciers perdent de la masse lorsque leur altitude diminue en raison de la fonte ou de l’écoulement. Le suivi du changement d’altitude des glaciers est essentiel pour comprendre leur bilan de masse et les impacts du changement climatique.

Indicateurs utilisés

altimétrie, balises GPS, interférométrie radar, photogrammétrie, données lidar.

Missions concernées

CryoSat-2, Sentinel-1.

Contributions CNES : les données disponibles aujourd’hui

5

missions CNES dédiées à l’étude de la cryosphère

1,3 M

de données collectées par le CNES sur la cryosphère

23 +

années de données accumulées sur la cryosphère

Parcourir les données disponibles

Découvrez également la cryosohère en images via le site geoimage.cnes.fr. Parcourez de nombreux clichés des satellites Pléiades, Spot, Sentinel et Venµs. Ces images sont accompagnées d’un dossier scientifique élaboré en collaboration avec des enseignants du secondaire et du supérieur, experts du domaine concerné.

Approfondir le sujet

Sources et références

À venir.

Actualités en lien avec le sujet

Observer, modéliser, anticiper : les jumeaux numériques du système Terre

Dans le monde de l’industrie, de la santé ou des transports, les jumeaux numériques révolutionnent la conception et la gestion de systèmes complexes. Ces répliques numériques dynamiques d’objets, de procédés […]

Un premier atlas mondial de bathymétrie côtière issu des données satellites

Le CNES, l’IRD, le LEGOS et le SHOM annoncent la mise à disposition du premier atlas mondial de bathymétrie côtière dérivé de données satellitaires, une avancée majeure pour l’observation et […]

Détection du dépérissement forestier par Intelligence Artificielle à partir de données Sentinel-2

Les forêts de chênes de la région Centre-Val de Loire sont en proie à un dépérissement progressif depuis plusieurs années, à cause des sécheresses répétées et des stress hydriques cumulés. […]

Succès du lancement de Sentinel-1D à bord d’Ariane 6

Le 4 novembre 2025 à 18h02 (heure de Kourou), Ariane 6 a réussi son troisième vol commercial (VA265), plaçant en orbite Sentinel-1D, un satellite de 2 184 kg dédié à […]

Sentinel-2 : 20 ans de contributions du CNES

Le Campus de la donnée revient sur deux décennies de contributions du CNES à la mission européenne Sentinel-2, devenue l’une des plus utilisées au monde pour l’observation de la Terre. […]

L’été spatial du CNES : lancements de CO3D, MicroCarb et IASI-NG pour mieux observer la Terre

L’été 2025 a été riche pour l’observation de la Terre avec deux lancements majeurs, mettant en orbite trois missions complémentaires : la constellation CO3D, le satellite MicroCarb, et l’instrument IASI-NG […]