Activations du service CIEST² : un outil clé pour la compréhension des liens entre géophysique et réchauffement climatique

Le réchauffement climatique transforme en profondeur les équilibres naturels de la planète. En haute montagne comme en zone arctique, il agit comme un facteur aggravant, voire déclencheur de phénomènes géophysiques extrêmes : glissements de terrain, inondations, tsunamis d’altitude…

Dans ce contexte, les données d’observation de la Terre deviennent des outils décisifs pour mieux comprendre, anticiper et gérer ces événements de plus en plus violents et fréquents. Le service CIEST², opéré par le pôle FormaTerre de Data Terra en partenariat avec le CNES, permet aux chercheurs, après un événement géophysique majeur, de mobiliser rapidement les satellites Pléiades. Il bénéficie des mécanismes de programmation urgente d’images Pléiades de la Charte Internationale Espace et Catastrophes Majeures.

Avec une grande réactivité, les satellites survolent la zone touchée, fournissant des données d’imagerie haute résolution. Ces images stéréos permettent de générer des Modèles Numériques de Surfaces (MNS) facilitant l’analyse des variations topographiques et les impact géophysiques.

Les récentes activations du service CIEST² pour deux événements géophysiques extrêmes, l’inondation dévastatrice au Sikkim et le glissement de terrain massif au Groenland, illustrent concrètement la valeur stratégique de ces données. Elles ont permis une compréhension fine des dynamiques en jeu, tout en nourrissant de récentes publications scientifiques qui établissent un lien de plus en plus clair entre réchauffement climatique et intensification des phénomènes géophysiques extrêmes.

L’inondation du Sikkim : une catastrophe révélatrice de l’influence du climat sur les milieux glaciaires

Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2023, un mur d’eau a déferlé sur la vallée de la Teesta, au Sikkim, provoquant des inondations massives et des glissements de terrain en cascade. Ce déluge a été déclenché par l’effondrement d’un pan de moraine glaciaire sur la rive nord du lac proglaciaire South Lhonak. Cette masse de sédiments et de glace, large de près de 900 mètres, s’est effondrée dans le lac, générant une vague d’environ 20 mètres de haut. Ce tsunami interne a rompu le barrage naturel qui retenait les eaux, libérant quelque 50 millions de mètres cubes d’eau, générant d’importants dégâts sur le village de Chungthang, au Sikkim.

Face à ce phénomène extrême, l’activation du service CIEST² a été demandé par la communauté scientifique, permettant l’acquisition d’images haute résolution Pléiades, ainsi que des archives SPOT 6/7 via le programme DINAMIS. Ces données, acquises en mode stéréoscopique, ont permis une comparaison fine avant/après et la production de modèles numériques de surfaces détaillés (MNS).

Cette modélisation 3D a permis de quantifier les volumes de sédiments déplacés, de visualiser les modifications du relief et de reconstituer la dynamique de l’inondation.

Crédits Images : SPOT6 ©Airbus DS 2018 et Pléiades ©CNES 2023, Dist Airbus DS.

L’analyse du cas du Sikkim met en lumière le rôle direct du changement climatique. Le recul progressif du glacier South Lhonak, combiné au réchauffement du pergélisol en altitude, a fragilisé les structures naturelles, rendant l’effondrement de la moraine plus probable. Ces conditions transforment progressivement certains lacs glaciaires en réservoirs instables, de véritables bombes hydrologiques à retardement. Leur rupture peut entraîner des crues dévastatrices en aval, comme ce fut le cas au Sikkim, où des vies humaines ont été perdues et des infrastructures essentielles balayées.

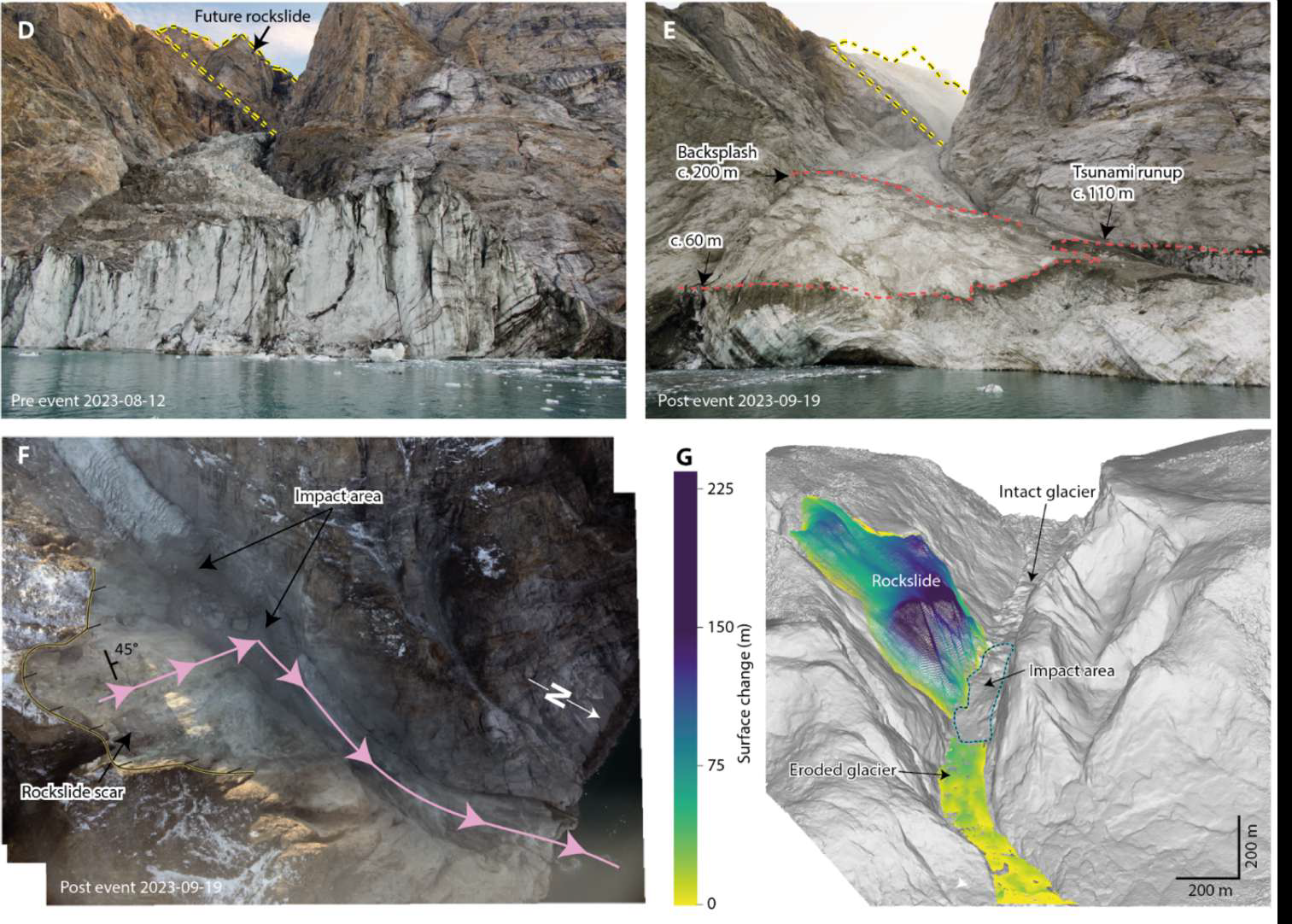

Groenland : l’effondrement d’un immense glacier causé par le réchauffement climatique, décrypté par les satellites activés dans le cadre du CIEST²

Quelques semaines plus tôt, en septembre 2023, un autre événement géophysique d’une ampleur exceptionnelle se produisait dans l’est du Groenland. Un pan entier d’une montagne s’effondrait dans un fjord, engendrant un tsunami de 200 mètres de hauteur à son épicentre et des oscillations sismiques détectées à l’échelle mondiale pendant neuf jours.

Ici aussi, les données satellitaires ont été cruciales. Les scientifiques, en mobilisant l’activation du service CIEST² afin de programmer l’acquisition d’images stéréoscopiques Pléiades sur la zone touchée par le glissement de terrain, ont pu reconstituer la géométrie du terrain avant et après l’effondrement, permettant de modéliser en 3D les variations du relief du versant.

Les produits dérivés de cette analyse ont été importants pour quantifier les volumes de matériaux écroulés, tout en affinant les analyses sismologiques et les modélisations de la propagation de la masse effondrée, et du tsunami résultant.

Le cas groenlandais illustre un autre visage de l’impact climatique : dans les régions arctiques, le permafrost (ou « sol gelé ») agit comme une colle maintenant la stabilité des pentes. Sa fonte, sous l’effet du réchauffement, rompt cet équilibre, favorisant les glissements de terrain massifs. Ce processus, bien qu’invisible à l’œil nu, est désormais quantifiable grâce aux outils géospatiaux.

Réchauffement climatique et géophysique : les leçons tirées de l’analyse des événements extrêmes

Les deux études de cas montrent clairement que le réchauffement climatique joue un rôle de facteur aggravant, voire de déclencheur, dans de nombreux phénomènes géophysiques extrêmes.

Cette nouvelle réalité appelle à une vigilance scientifique accrue et à une meilleure intégration des paramètres climatiques dans l’analyse des risques naturels. Comprendre comment la Terre réagit à l’élévation des températures devient essentiel pour prévenir, anticiper, et, dans la mesure du possible, atténuer les conséquences de ces catastrophes. L’observation par satellite se révèle ici un outil indispensable, capable de capter l’empreinte laissée par le climat sur la géophysique de notre planète, et de transformer les données scientifiques en leviers d’action concrète.

Les services comme la CIEST² ont démontré leur efficacité en fournissant des évaluations rapides et précises des événements extrêmes. Grâce à leur réactivité, des images satellitaires sont obtenues presque immédiatement après l’événement, permettant une analyse fine avec des données fournies en quelques heures. À mesure que les événements extrêmes se multiplient et surprennent par leur intensité, ces données ouvrent la voie à un suivi régulier et indispensable des interactions désormais amplifiées entre le climat et la géophysique. Elles fournissent des informations clés pour anticiper ces événements et aider les autorités locales dans leur prise de décision.

Approfondir le sujet

Publications scientifiques majeures

- Inondation au Sikkim

Une étude dans Science souligne le rôle clé des satellites dans l’analyse des catastrophes naturelles, et appelle à renforcer la surveillance des lacs glaciaires.

Lire l’article - Tsunami au Groenland

Retrouvez l’étude complète menée par Kristian Svennevig et ses collègues, à l’origine des images utilisées dans cet article.

Lire la publication dans Science

À voir aussi

- Une vidéo explicative sur l’impact du climat dans l’effondrement glaciaire au Groenland :

Regarder la vidéo sur YouTube

Complément d’enquête

- L’article de l’INSU (CNRS) sur le glissement de terrain déclenché par le changement climatique :

Lire l’article sur le site de l’INSU

En savoir plus sur le service CIEST²

- Présentation du dispositif et de ses usages :

Découvrir le service CIEST²

Contacts

Inondation du Sikkim : Kristen Cook, Géophysicienne, IRD

Effondrement glacier Groenland : Jean-Philippe Malet, Directeur de recherche, EOST / Strasbourg.

Service CIEST2 : Claude Boniface, Chef de projet FormaTerre, CNES.